「創造」と「表現」 『バクマン。』12巻書評

- 作者: 小畑健,大場つぐみ

- 出版社/メーカー: 集英社

- 発売日: 2011/03/04

- メディア: コミック

- 購入: 10人 クリック: 579回

- この商品を含むブログ (102件) を見る

前巻からの続きが気になる読者には朗報でしょうし、アニメの第一期が終わる前に単行本を発売しようとする意図もあるかと思います。アニメの第二期も決まり安定飛行してきた『バクマン。』。現在の連載ではまた物議を醸しそうな展開になっていますが、この巻と次巻では盛り上がりながらもやや小休止といった感があります。

作中作の苦労

前巻で自分たちの集大成である作品『PCP』を連載に持っていったサイコー・シュージン。しかし、「25話までに新妻エイジの二作品を超えなければ打ち切り」という高いハードルを課せられます。

二人が考えたアイデアは、「シリーズものにして徐々に盛り上げる」という作戦。

ライバルである岩瀬に刺激を受けてストーリーのラストを書き換え、いざ、勝負。

*1

*1

「漫画家マンガ」らしく、『バクマン。』という漫画そのもので「作中作」をクライマックスに持ってくるという巧い構成。

作中に登場する数多くの漫画を描きわける小畑健だからこそ出来る芸当ですが*2、その作中作を考えるのも結構な苦労があります。

門司 僕も、作中作を本編で掘り下げてもしょうがないとは思っていたんですよ。だから『PCP』の時も、途中は一切描かず、最後の一ページの「ライバルに勝った・・・・・・!」だけにしましょうか、という話も冗談ではしてました。ただ、最高と秋人が、ライバルの岩瀬と漫画バトルになってるっていう状態で、こっちが仕掛けたら向こうがやり返してきた、そういうやり合いをした後の、決着部分に当たるところだったので。それまでとは違う見せ方で説得力が欲しいなと思ったので、本編の流れ上、描かざるをえないだろうな、と。

(同QuickJapanVol92、P50担当編集者対談より)

ちなみに、一番最初にシュージンが書いた作中作『グラサンピッチャー』はネームが全ページ『キャラマン。』に収録されています。

*3

*3

・・・。

完全にガモウの絵ですが・・・・・・。

ともあれ、『キャラマン。』ではその他にも作中作『青葉の頃に』と『ラッコ11号』のコラボがあるなど作中作スキーな方にはオススメの一冊です。

●『バクマン。』キャラブックの『キャラマン。』が意外に面白かった件

アニメ化への道

打ち切りの危機を回避し、安定飛行しだした『PCP』。

普通の漫画であればここまで上り詰めたら最終回ですが、

*4

*4

と、ここが「上がり」ではありません。

最終目標である「アニメ化」に向かう二人ですが、好事魔多し。

ドラマCDまでは順調に進みますが、とある理由でアニメ化は難しいといわれます。

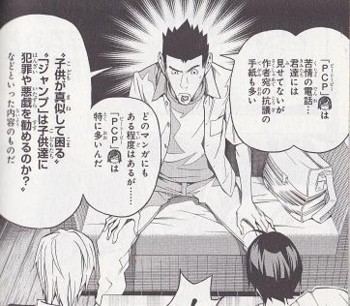

*5

*5

リアルすぎる「犯罪漫画」だけに、子どもが真似するというリスクをふまえ、「アニメ化はしないだろう」という担当編集者・服部の意見。

・・・いや、『DEATH NOTE』とか『名探偵コナン』だとか平気でアニメ化してるじゃん」というツッコミは無しの方向で(笑)。

こういう理由でアニメ化の話が流れたという事例は寡聞にしてあまり聞きませんが、実際、漫画を連載していると1回や2回はアニメ化のオファーが来るみたいです。

そういえば、久米田康治先生も『かってに改蔵』がアニメになりそうでならなかったことをネタにしてましたね。*7

●「かってに改蔵」がアニメ化とか胸が熱くなるな:ヤマカムセカンド

「やりましたよ!『改蔵』アニメ化ですよ!!」

「本当ですか!!」

「なんだかさぁアニメになるんだって。」

「そうそうアニメにね。まいったよ…(シタリ顔で)」

「いやあ、なんというか…やっぱりあの話はなかった事に…」

「やっぱイロイロ版権とかの問題とか色々とね…」

サンデーェ・・・

漫画と芸術、「創造」と「表現」

アニメ化という目標を『PCP』で達成することが困難だと感じたサイコー・シュージン。

「だったらもう1作描く!」と、やや二人の意見が違い始めます。

そんななか、アシスタントの白鳥シュンのネームを秋人が手直しした作品『恋太&ピース』が服部編集者の目に留まります。

*8

*8

白鳥シュンは母親から「画家になること」を強制され、本人の夢である「漫画を描くこと」を反対されています。

『恋太&ピース』本誌掲載にあたり家族と喧嘩し、家出をしたシュン。

そして連れ戻そうとした母親と、ケンカになります。

*9

*9

「漫画に対する偏見」という意味では、前述した「アニメ化を妨げる要因」と地続きだと思いますし、多くの漫画家はそういった様々なものと戦っています。

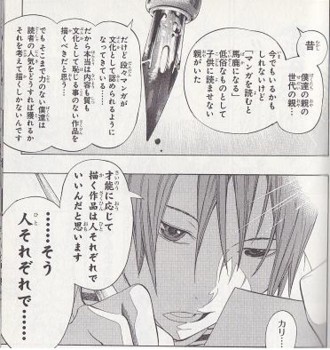

*10

*10

昔 僕達の親の世代の親・・・

今でもいるかもしれないけど

「マンガを読むと馬鹿になる」

低俗なものとして子供に読ませない親がいた

だけど段々マンガが文化として認められるようになってきている・・・・・・

だから本当は内容も質も文化として恥じることのない作品を描くべきだと思う・・・

でも そこまで力のない僕達は 読者の人気をどうすれば獲れるか それを考えて描くしかないんです

才能に応じて 描く作品は人それぞれでいいんだと思います

・・・・・・そう

人それぞれで・・・・・・

漫画が芸術、とは一概に言い切れないかもしれませんが、多くの漫画家は「漫画」に誇りを持っていると思いますし、それが侮辱されればペンを持って闘うことも辞さないでしょう。

ここからはフジモリの私見になりますが、「漫画」はある意味「後世まで残る芸術」であり、ある意味「一度読んだら忘れられる娯楽」であり、ある意味「漫画家の生活のタネである商品」であると思っています。その「懐の深さ」が「漫画」の持つ「力」なのだと。

そしてまた、「漫画」というのは他の芸術分野と同じく、「創造」と「表現」が一体となっていいます。

例えば、「音楽家(演奏家)」は「作品」を「表現」する芸術家です。一方、「作曲家」は「作品」を「創造」する芸術家です。作曲家は「0から1を生み出し」、音楽家が「1を10にも100にもする」。

まさしく、漫画は作者がネタを「創造」し、そのネタを作画という手法で「表現」します。*11

『バクマン。』はこの「創造」と「表現」を二人の主人公に役割分担している点がこれまでの漫画と異なるところですが、再び道が分かれながらも、サイコーは画力という「表現」のスキルアップに、シュージンは原作という「創造」のスキルアップに向かうという更なる「修行フェーズ」に入ったと言えるでしょう。

今回は「創造」のシュージンが白鳥ママに啖呵を切って、白鳥シュンとともに作品を仕上げていくというところで次巻に続きます。

この「創造」と「表現」というテーマは、次の次の巻あたりで再び議題となりますので先手を打って無理やり考察記事にねじ込んでみましたが(笑)、「芸術とは何か」を「構造的に考えること」がまた、「漫画とは何か」を考える一つの手がかりになると考えます。

『PCP』が安定軌道に乗り、本筋としてはひとまず落ち着いたこの巻。いったん回り道を取りながら、二人の更なる成長に向け物語が進んでいきます。

「勝ち負け」というはっきりした色分けがない「マンガ」という戦場のなかで言う彼らの成長とは何か、という問いについては、次巻と次々巻ぐらいでまた語っていきたいと思います。(意味深な引き)

●『バクマン。』と『DEATH NOTE』を比較して語る物語の「テンポ」と「密度」 『バクマン。』1巻書評

●『バクマン。』と『まんが道』と『タッチ』と。 『バクマン。』2巻書評

●『バクマン。』が描く現代の「天才」 『バクマン。』3巻書評

●編集者という「コーチ」と、現代の「コーチング」 『バクマン。』4巻書評

●漫画家で「在る」ということ。 『バクマン。』5巻書評

●病という「試練」。『バクマン』6巻書評

●嵐の予兆。『バクマン』7巻書評

●キャラクター漫画における「2周目」 『バクマン。』8巻書評

●「ギャグマンガ家」の苦悩 『バクマン。』9巻書評

●「集大成」への道のり 『バクマン。』10巻書評

●第一部、完。 『バクマン。』11巻書評

●「創造」と「表現」 『バクマン。』12巻書評

●スポーツ漫画のメソッドで描くことの限界について考察してみる。 『バクマン。』13巻書評

●七峰という『タッチ』の吉田ポジション。 『バクマン。』14巻書評

●「試練」と「爽快感」 『バクマン。』15巻書評

●天才と孤独と孤高と。『バクマン。』16巻書評

●リベンジと伏線と。 『バクマン。』17巻書評

*1:P27

*2:余談ですが、以前ジャンプに掲載され、『キャラマン。』にも収録されている平丸一也の『ラッコ11号』も小畑健が作画しています。(QuickJapanVol92、P31インタビューより)

*3:『バクマン。キャラクターブック キャラマン。』P197

*5:P72

*6:ご参照:http://natalie.mu/comic/pp/moritaishi

*7:10年越しの夢がかない、ついにアニメ化しましたが。

*8:P86

*9:P177

*10:11巻、P41

*11:そういう意味では『バクマン。』そのものが「創造」と「表現」の役割分担で良い化学反応を起こし、また、前述したとおり数多くの「作中作」を描きわける作画の小畑健は「表現」に特化しているといえるでしょう。